刑事责任年龄是指犯罪时还是审判时

从法律专业角度来说,刑事责任年龄的判定以犯罪行为发生时的实际年龄为准,而非审判时的年龄。《刑法》第17条明确规定:“已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。”这里的“已满XX周岁”均指实施犯罪行为时的年龄。这一规定体现了法律对“行为与责任存在”原则的坚守,即行为人需在犯罪时具备刑事责任能力,才能被追究法律责任。

为什么刑事责任年龄要看“犯罪时”而不是“审判时”?

举个真实案例:大连13岁男孩杀害10岁女童案中,凶手在案发时差两个月满14周岁。尽管案件审理时其已超过14岁,但最终未被追究刑事责任。这个轰动全国的案例直接推动了刑事责任年龄的下调。法律之所以坚持“犯罪时”标准,背后有三层逻辑:

第一,法律溯及力的限制——禁止用审判时的新法追溯既往行为;第二,罪责自负原则——刑罚必须针对实施犯罪时的主观恶性;第三,司法公正的底线——防止通过拖延诉讼改变刑事责任认定。

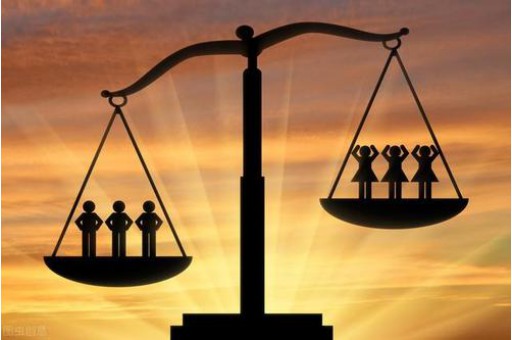

刑事责任年龄的“三阶门槛”

现行刑法构建了三级责任体系:

1. 12-14周岁:仅对故意杀人、故意伤害致死等重罪负责

2. 14-16周岁:需对八大重罪承担责任

3. 16周岁以上:完全刑事责任能力

刑法修正案新增的“12岁条款”并非简单降低年龄,而是设置了“双重核准程序”——须经省级检察院初审后报最高检核准。这种“例外追诉”机制既回应了社会关切,又避免了刑事责任年龄的泛化下调。

审判时年龄变化的特殊影响

虽然刑事责任年龄看犯罪时,但审判时的年龄仍会影响:

- 死刑适用:犯罪时不满18岁绝对不适用死刑

- 量刑情节:未成年人身份可作为法定从宽情节

- 执行方式:未成年犯应在少管所服刑

张三15岁时抢劫,18岁才被审判,虽需负刑事责任,但不得判处死刑,且量刑时应考虑其犯罪时系未成年人的情节。

常见问题解答

问题1:如何计算刑事责任年龄?精确到小时吗?

法律采用“周岁”计算,即过生日的次日才算满年龄。但只需精确到日,无需计算小时。生于2008年5月1日,5月2日才算满14周岁。

问题2:跨年龄段的连续犯罪如何认定?

分段处理:14岁前的行为不追责,14岁后的行为追责。如李四13岁时盗窃,14岁后继续盗窃,只追究14岁后的盗窃行为。

问题3:年龄证据存疑时怎么处理?

按照“存疑有利于被告人”原则,当户籍证明与其他证据(如骨龄鉴定)冲突时,应采纳对嫌疑人有利的认定。